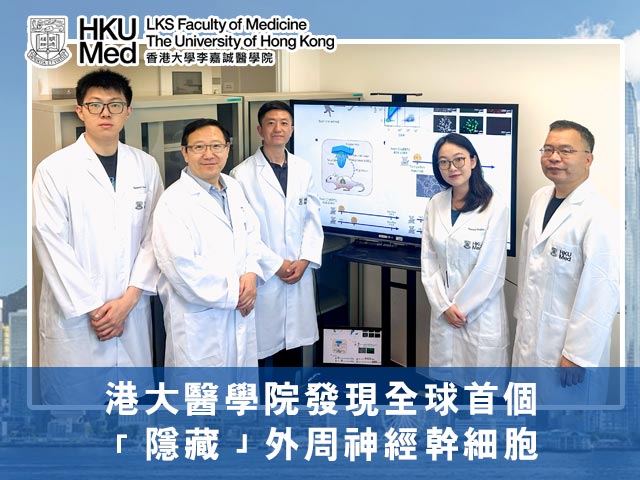

港大醫學院發現全球首個「隱藏」外周神經幹細胞

2025年6月24日

香港大學李嘉誠醫學院的研究團隊近日與德國馬克斯·普朗克分子生物醫學研究所合作,首次在實驗小鼠體內發現一種全新類型的神經幹細胞,命名為「外周神經幹細胞」。這一發現顛覆了長期以來對神經幹細胞僅存在於中樞神經系統的認知,為神經系統疾病的再生醫學治療帶來新希望。

研究團隊由助理教授韓東博士和教授兼幹細胞轉化研究中心總監劉澎濤教授領導。他們在小鼠的肢體和肺部組織中成功分離出這些多能神經幹細胞,並證實其具有自我更新及多向分化的能力,與大腦神經幹細胞相似。

韓東博士表示:「這一發現改變了我們對神經系統的理解,外周神經幹細胞的存在擴展了我們對哺乳動物神經系統發育的認識,也為再生醫學提供了新的治療途徑。」

與傳統的腦源性神經幹細胞相比,外周神經幹細胞易於從胚胎四肢和新生兒肺組織中分離,並能在實驗室中無限增殖,這使其具備了重要的臨床應用潛力。劉澎濤教授強調,若人類體內存在類似的細胞,將可能徹底改變神經退化性疾病和創傷性損傷的治療方式。

目前,研究團隊正探索這些外周神經幹細胞在人體組織中的存在及其潛在治療效果,期望能在未來為治療帕金森病、阿茲海默病、脊髓損傷等疾病提供新方案。

這項研究的成果已發表在《自然·細胞生物學》期刊上,並入選《自然》期刊「年度幹細胞和發育生物學論文」之一,顯示其在科學界的重要性。

研究團隊由助理教授韓東博士和教授兼幹細胞轉化研究中心總監劉澎濤教授領導。他們在小鼠的肢體和肺部組織中成功分離出這些多能神經幹細胞,並證實其具有自我更新及多向分化的能力,與大腦神經幹細胞相似。

韓東博士表示:「這一發現改變了我們對神經系統的理解,外周神經幹細胞的存在擴展了我們對哺乳動物神經系統發育的認識,也為再生醫學提供了新的治療途徑。」

與傳統的腦源性神經幹細胞相比,外周神經幹細胞易於從胚胎四肢和新生兒肺組織中分離,並能在實驗室中無限增殖,這使其具備了重要的臨床應用潛力。劉澎濤教授強調,若人類體內存在類似的細胞,將可能徹底改變神經退化性疾病和創傷性損傷的治療方式。

目前,研究團隊正探索這些外周神經幹細胞在人體組織中的存在及其潛在治療效果,期望能在未來為治療帕金森病、阿茲海默病、脊髓損傷等疾病提供新方案。

這項研究的成果已發表在《自然·細胞生物學》期刊上,並入選《自然》期刊「年度幹細胞和發育生物學論文」之一,顯示其在科學界的重要性。

港大醫學院揭示晚期照顧溝通不足 促進預設醫療指示及醫患溝通培訓

2026年2月5日

即時提問 ?

即時提問 ?